Sportmedizin

Ringbandverletzungen im Klettersport – Ursachen, Diagnose und Behandlung

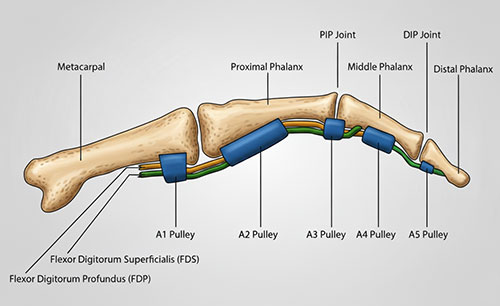

Ringbandverletzungen (A-Ringbänder A1–A5) gehören zu den typischen Handverletzungen beim Klettern. Die Ringbänder halten die Beugesehnen dicht am Knochen und verhindern das sogenannte „Bowstringing“ – das Abheben der Sehne wie eine Bogensehne. Besonders im Crimp-Grip (Finger-Mittel-Gelenk(PIP) stark gebeugt, Endgelenk(DIP) überstreckt) wirken sehr hohe Kräfte auf das System; akute Überlastungen oder wiederholte Mikrotraumen können zu Zerrungen bis hin zu kompletten Rupturen führen. Am häufigsten betroffen sind A2 (am Grundglied) und A4 (am Mittelglied), meist am Mittel- oder Ringfinger. Typisch sind ein plötzlich einschießender Schmerz („Pop“), Druckschmerz über dem betroffenen Ringband, Kraftverlust beim Zugreifen und – bei höhergradigen Verletzungen – sicht-/fühlbares Bowstringing.

Unfallmechanismus & Risiken

Der klassische Auslöser ist eine maximale Belastung im Crimp-Griff, oft am Limit oder bei unerwartetem „Ausrutschen“ eines Fußes/Griffes. Durch die Winkelstellung der Gelenke erhöht sich der Sehnenzug erheblich; das Ringband kann partiell oder vollständig reißen. Unbehandelt drohen chronische Schmerzen, Leistungseinbußen, persistierendes Bowstringing und sekundäre Tendinopathien. Höhergradige Verletzungen (v. a. Mehrfachrupturen) beeinträchtigen die Fingermechanik und erfordern eine gezielte Therapie, gelegentlich eine Operation.

Einteilung (Schöffl-Klassifikation)

Zur Einordnung hat sich die Einteilung nach Schöffl bewährt:

Grad 1: Zerrung; Grad 2: komplette A4- oder partielle A2/A3-Ruptur; Grad 3: komplette A2- oder A3-Ruptur; Grad 4: Mehrfachrupturen (z. B. A2/A3/±A4) oder Kombination mit Lumbrikal-/Seitenbandverletzung. Diese Graduierung unterstützt die Therapieentscheidung (konservativ vs. operativ).

Diagnostik – klinisch und bildgebend

Die Diagnose stützt sich auf Anamnese (Belastungsereignis, „Klick/Pop“), Palpationsschmerz über dem Ringband, schmerzhafte Beugung gegen Widerstand und – bei höherem Grad – Bowstringing. Da Schwellung frühe Befunde überdecken kann, ist die Sonographie mit dynamischer Prüfung besonders wertvoll: Gemessen wird u. a. der Tendon-to-Bone-Abstand; Werte > 2 mm sprechen für eine höhergradige A2/A4-Läsion. MRT hilft bei unklaren Befunden oder zur Operationsplanung.

Therapie – was wirklich hilft

Die Behandlung richtet sich nach dem Grad, dem Funktionsdefizit und den sportlichen Zielen:

- Konservativ (häufig bei Grad 1–3): Kurzzeitige Ruhigstellung (je nach Grad ca. 0–14 Tage), danach funktionelle Therapie mit schrittweisem Belastungsaufbau. H-Taping/Schutzring (Thermoplast-„Ring“) reduziert die Sehnenabhebung; Klettern wird zunächst pausiert und dann dosiert wiederaufgenommen. Bei isolierten Einzelläsionen sind die Ergebnisse sehr gut; viele Betroffene erreichen das frühere Leistungsniveau.

- Operativ (v. a. bei Grad 4 und ausgewählten Grad-3-Läsionen): Bei Mehrfachrupturen oder ausgeprägtem Bowstringing empfiehlt sich eine Ringbandrekonstruktion (z. B. mit Extensor-Retinaculum- oder Sehnentransplantat). In Studien zeigten sich nach Rekonstruktion exzellente Funktionswerte und bei vielen Kletternden die Rückkehr zum vorherigen Schwierigkeitsgrad. Die Entscheidung wird individuell nach Befund, Anspruch und Zeit seit Verletzung getroffen.

Rehabilitation & Return to Climb

Nach konservativer Therapie beginnt die aktive Mobilisation früh, zunächst schmerzadaptiert im Alltag, später an der Griffboard-Simulation mit offenem Griff. Nach Operation folgt eine phasenadaptierte Handtherapie mit schrittweisem Kraft- und Belastungsaufbau; zum Klettern wird mit Schutzring/Tape zurückgekehrt. Als grobe Orientierung gelten – je nach Schweregrad – mehrere Wochen bis wenige Monate, bis wieder belastungsnahe Züge möglich sind; Leistungs-„Feintuning“ braucht länger. Gute Ergebnisse sind mit beiden Wegen erreichbar; bei Grad 3/4 zeigen operative Serien tendenziell die bessere Korrektur des Bowstringings und höhere Quote an vollständiger Leistungsrückkehr.

Prävention – was Sie selbst tun können

Sorgfältiges Aufwärmen, dosierter Trainingsaufbau, Technikschulung (häufiger offener als extremer Crimp-Griff), Regenerationszeiten und frühes Reduzieren der Intensität bei Ringband-Schmerz sind die wirksamsten Maßnahmen. Taping kann in der Reha-Spätphase entlasten; als Prophylaxe im beschwerdefreien Zustand ist der Nutzen begrenzt.

Unsere Vorgehensweise

Wir stellen die sichere Diagnose (inkl. dynamischer Sonographie) und besprechen mit Ihnen transparent das maßgeschneiderte Behandlungskonzept – konservativ oder operativ. Ziel ist stets: funktionelle Heilung ohne vermeidbare Ausfallzeit und eine stabile Rückkehr an die Wand.